日本には本当にたくさんの銀行が存在しています。

大手都市銀行や地方銀行、信用金庫、そしてゆうちょ銀行まで、それぞれの銀行には特色があり、利用する人のライフスタイルや地域によって選ばれています。

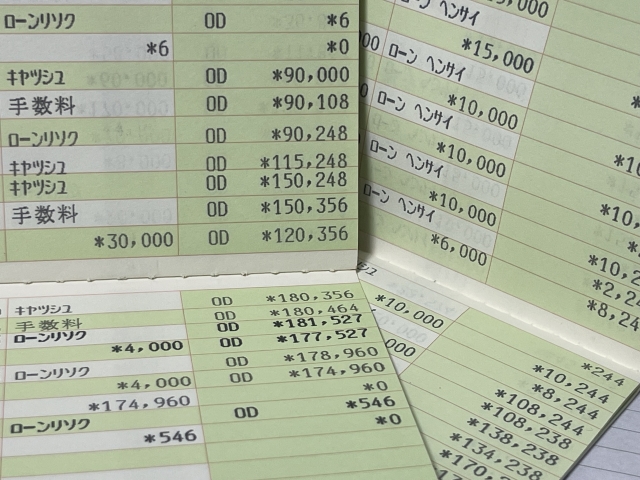

その中で共通して私たちが日常的に目にするものの一つが「銀行通帳」です。

通帳にはお金の出し入れが詳細に記録されており、家計管理やビジネスの取引確認に欠かせない存在ですよね。

通常、通帳に記載される基本的な情報としては、以下のようなものがあります。

- 取引の日付

- 支払った金額(出金額)

- 預けた金額(入金額)

- 残高

これらはどの銀行でも必ず載る項目ですから、取引の流れを追ううえで非常に重要です。

ただし、通帳にはこの他に「摘要欄」と呼ばれる欄があり、そこには記号や補足的な文言が印字されています。

この摘要欄の内容は銀行ごとに異なることが多く、慣れていないと一見しただけでは意味が分からないことも少なくありません。

例えば、私が利用しているゆうちょ銀行の通帳には「PE」という記号が印字されることがあります。

これはペイジー(Pay-easy)というオンライン決済サービスを利用した際に記録されるものです。

実際に「Yahoo!支払い」といった文言と一緒に表示されるため、ネットでの簡単な決済を行ったときの記録だと分かります。

昔は振込や支払いといえば、相手の口座番号や名前を確認して入力しなければならず、手間も時間もかかりました。

それに、知らない人との取引は心理的にも不安が大きかったですよね。

しかし、ペイジーのようなサービスを使えば、入金確認が即時にでき、相手とのやり取りもスムーズに進むため、取引の効率が格段に向上しました。

現代の生活においては、こうした電子的な記録の意味を知っておくことが、安心してサービスを利用するために欠かせないといえるでしょう。

ただし、通帳は限られたスペースの中に情報を詰め込む必要があるため、すべてを日本語で丁寧に記載することは難しく、多くの場合は略語や記号で表現されます。

これが便利な反面、利用者にとっては少しややこしい部分でもあるのです。

通帳の記入内容、どう読み解く?

通帳の摘要欄をじっくり見てみると、実に多様な「記号」や「数字」、さらには「短い文言」が並んでいることに気づきます。

これらは一見するとバラバラな記号のように思えますが、実際にはそれぞれにきちんと意味があります。

ただし、その意味が誰にでも分かりやすく書かれているかというとそうではなく、中にはアルファベットの略語が並んでいて「これは一体何を表しているの?」と首をかしげてしまうことも少なくありません。

銀行ごとに表記ルールが異なるため、すべての銀行の摘要欄を一律に理解するのはなかなか難しいのが現状です。

とはいえ、いくつかの代表的な例やよく見かける略語について知っておけば、通帳を見たときに取引の内容をスムーズに理解できるようになります。

特に「AD」や「CD」といった表記は、多くの人が一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。

これらをはじめとする記号の意味を理解しておけば、通帳を「ただの記録帳」としてではなく「金融取引を読み解くためのツール」として活用できるようになります。

通帳に記載された「AD」と「CD」の意味って?

では実際に、通帳でよく目にする代表的な記号を見ていきましょう。

最も身近でありながら意外と意味を知らない人が多いのが「AD」と「CD」という記載です。

「AD」

「AD」は Automatic Depository(自動入金) の略で、銀行にお金が入金されたことを示しています。例えば給与の振込や定期的な入金処理などで、この「AD」が使われます。

つまり「誰かから自分の口座にお金が振り込まれた」ということを表す便利な記号なのです。

AD=入金

「CD」

一方で「CD」は Cash Dispenser(現金自動支払機) の略。

こちらはATMを通じてお金が出金されたことを示しています。

つまり「自分がATMでお金を引き出した」または「カードを利用して現金を取り出した」際に記録されるわけです。CD=出金

このように「AD」と「CD」は正反対の動きを示す記号で、入金と出金を端的に表現しているため、とても覚えやすい仕組みだといえるでしょう。

日々の記帳を見直すとき、この2つの記号を理解しているだけで、お金の流れを把握するスピードが格段に上がります。

「IYB」って何?通帳に書かれる理由は?

さて、もう少し踏み込んで珍しい記号について見てみましょう。

通帳を眺めていると、ときどき「IYB」という文字列を目にすることがあります。

これは一体何を意味しているのでしょうか?

実はこの「IYB」という記号は、セブン銀行に関連する取引を表しています。

その由来は、セブン銀行の前身である アイワイバンク銀行(IY Bank) にあります。

銀行名が変更された後も、通帳の表記として「IYB」が残っているため、現在でも利用者はその文字を目にするのです。

IYB=セブン銀行関連の取引

例えば通帳に「IYB 手数料」と記載されていれば、それは「セブン銀行ATMを利用したときに発生した手数料」であることを示しています。

同じセブン銀行の取引であっても、銀行によっては「7BK(セブンバンク)」という異なる表記を採用していることもあるため、利用している銀行によって読み方が変わる点も覚えておくと便利です。

こうした表記の違いは、銀行がどのようなシステムを採用しているかによって変わります。

つまり、同じ取引であっても利用する銀行によって印字される記号が変わることがあるわけです。

これを知っていると、複数の銀行口座を使い分けている場合にも、混乱せずに記録を読み解けるようになります。

通帳で見る「AD」と「CD」の意味、それぞれ何を示しているの?

ここで改めて整理してみましょう。通帳に「AD」と記載されていた場合、それはキャッシュカードを利用した入金、あるいは自動的に入金が行われたことを示します。

逆に「CD」と記載されていれば、それはATMやキャッシュカードを用いた出金を意味します。

「AD=入金」「CD=出金」は対になる基本ルール

つまり、「AD=入金」「CD=出金」という関係で、まさに反対の取引を指すわけです。

これを知っておくと、通帳を開いた瞬間に「この日はお金が入ってきたのか、それとも出ていったのか」が一目で分かるようになります。

家計簿をつけている人にとってはもちろん、ビジネスで資金の動きを管理している人にとっても、この理解は非常に役立ちます。

さらに細かいケースとして、「AD」や「CD」といった記号の横に企業名や個人名が記載されている場合があります。

これは、その取引が誰と行われたものなのかを示す情報です。給与振込であれば勤務先の会社名、公共料金の引き落としであれば電力会社や水道局の名前が印字されることもあります。

これを確認することで「この入金は給料だな」「この出金は光熱費の引き落としだな」と直感的に理解できます。

中には珍しいケースとして「ADネ」という表記を目にすることもあります。

これは指定された取引店以外のATMで入金が行われたことを意味しており、通常とは少し違う特別なケースといえるでしょう。

銀行ごとにこうした細かいルールがあるため、自分の利用している銀行の特徴を知っておくと、さらに理解が深まります。

通帳の数字が示すものって何?

通帳をよく見ると、アルファベットの記号だけでなく「数字」が並んでいることがあります。

この数字は単なる暗号ではなく、きちんとした意味を持っているのです。

その多くは 支店番号 や ATMの設置場所 を示しています。

銀行口座を開設する際には、必ず「支店」が割り当てられます。

そして、その支店を識別するために番号が付与されており、通帳にはその番号が印字されるのです。

例えば、三桁の数字が並んでいれば、それは特定の支店番号を示している可能性が高いです。

特にゆうちょ銀行では五桁の番号が使われることが多く、これはその支店や取扱局を識別するための番号です。

例えば「12345」と記載されていれば、それは特定の郵便局や支店を指しています。

実際に通帳の「取扱局」欄を確認すると、どの店舗で取引が行われたのかが一目で分かる仕組みになっています。

一方で、他の銀行では通常三桁の番号が用いられるケースが多く、ATMで取引をした際には「ATM(000)」といった形で表示されることもあります。

この場合、カッコ内の数字がどのATMで取引を行ったのかを示しており、自分がどこで入出金したのかを確認する手がかりになるのです。

このように、通帳に記載された数字は単なる記録ではなく、取引の場所や支店を示す重要な情報です。

普段はあまり気にせずに見過ごしてしまう部分かもしれませんが、トラブルが発生した際や不正利用の確認をする際には、この情報が大いに役立ちます。

通帳記載の記号や文言、その意味まとめ!

ここまで見てきたように、通帳にはさまざまな「記号」「数字」「文言」が記載されており、それぞれに明確な意味があります。

例えば「AD」や「CD」といった記号は、入金・出金といった日常的な取引を端的に示すもので、誰にでも理解しやすい基本的なサインです。

また、「IYB」や「7BK」のように銀行ごとに異なる表記も存在し、これはシステムや歴史的な背景に由来していることもあります。

数字については、主に支店番号やATMの設置場所を示す役割を果たしており、どの店舗やどのATMで取引をしたのかを確認できる大切な手がかりになります。

さらに文言に関しては、企業名や個人名、あるいは公共料金の支払い先などが印字されるため、具体的な取引内容を明確に把握できるようになっています。

このように通帳は、単にお金の出入りを記録するだけの帳簿ではなく、「お金の流れを読み解く辞書」のような役割を持っています。

普段は細かい部分まで注意を払わないかもしれませんが、もし不審な取引や心当たりのない引き落としがあった場合には、この記号や数字、文言を手掛かりに調べることができます。

特に詐欺や不正利用が疑われる場面では、こうした情報が非常に重要な証拠になるのです。

したがって、日常生活においても通帳の記録を定期的に確認し、その意味を理解しておくことが安心と安全につながります。

通帳を定期的に見直し、記号の意味を把握する習慣を、ぜひ取り入れてみてください。